![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3181

Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis)

![]()

Epitaphien in der Stephanskirche: Christoph von Obentraut

Dieses Epitaph in Aedikula-Form ist an der Südwand des Chors angebracht. Es mißt 1,43 m in der Höhe und 0,88 m in der Breite. Das Material ist wie bei den meisten Epitaphien in dieser Kirche Tuffstein mit einer eingelassenen Schiefertafel für die Schriftzone. Der heutige Anbringungsort ist nicht der ursprüngliche, denn früher war es an der zweiten Säule vor der Kanzel angebracht. Das Epitaph ist klar gegliedert in eine von Pilastern eingerahmte Hauptzone mit den Wappen, eine Sockelzone unten mit der Inschriftentafel auf einer rechteckigen, beiderseits von je einer kleinen grotesken Maske begleiteten Rollwerkkartusche und eine Giebelzone, in der wir ein Medaillon mit Christuskopf zwischen Fruchtbüscheln innerhalb eines Volutengiebels sehen. Das Epitaph wird sicher Johann von Trarbach zugeschrieben, dafür sprechen sowohl die überragende bildhauerische Qualität des zentralen Wappenreliefs als auch die Merkmale der Schrift. Das Epitaph hat 1897 eine Restaurierung durch den Stuttgarter Bildhauer Karl Wüst erfahren.

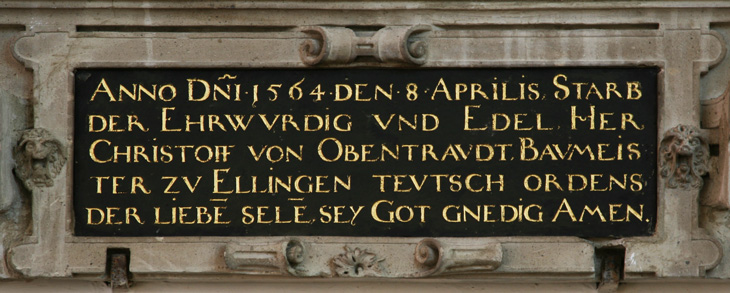

Die Inschrift nennt den Verstorbenen, Christoph von Obentraut, in golden gefaßter Kapitalis aus schwarzem Schiefergrund wie folgt: "ANNO D(OMI)NI 1564 DEN 8 APRILIS, STARB / DER EHRWV(E)RDIG VND EDEL, HER(R) / CHRISTOFF VON OBENTRAVDT, BAVMEIS=/TER ZV ELLINGEN TEVTSCH ORDENS, / DER LIEBE(N) SELE(N), SEY GOT(T) GN(A)EDIG AMEN." Christoph von Obentraut (-8.4.1564) war also Mitglied des Deutschen Ordens, und er war Ordensbaumeister in der Landkommende Ellingen, dem Sitz des Landkomturs der Ballei (Ordensprovinz) Franken. Rein zeitlich paßt seine Tätigkeit dort dazu, daß diese Kommende 1552 niedergebrannt worden war und wiederaufgebaut werden mußte. Entsprechend seiner Mitgliedschaft in diesem geistlichen Ritterorden war er katholisch und unverheiratet, und er unterlegte sein eigenes Wappen, hier im Zentrum des Hauptfeldes, mit dem Deutschordenskreuz: In Silber drei rote Pfähle unter einem mit drei goldenen Lilien belegten blauen Schildhaupt, unterlegt von einem silbernen Rückschild mit einem durchgehenden schwarzen Kreuz, auf dem Helm mit blau-silbernen Decken ein beiderseits wie der Schild bezeichneter Flug.

Dieser Christoph von Obentraut wird bei Humbracht nicht aufgeführt. Aufgrund der durch die 4er-Ahnenprobe aufgespannten Genealogie war er der Sohn von Gotthard von Obentraut, Heddesheimer Schultheiß, und dessen zweiter Frau, Maria Faust von Stromberg. Die Großeltern väterlicherseits waren Hilgart von Obentraut d. Ä. und Elsa von Hohenstein. Die Großeltern mütterlicherseits waren Paul Faust von Stromberg und Elisabeth von Hoheneck.

Christoph von Obentraut hatte noch einen Cousin, Hans Michael von Obentraut, der ebenfalls Deutschordensritter wurde und 1589 Haus-Komtur auf Burg Horneck war laut seinem dort vorhandenen, datierten Wappen. Er starb 1590. Die Familie von Obentraut, früher unter dem Namen Abintrode und einst weit verzweigt und mit Besitzungen im Hunsrück und in Rheinhessen (Ingelheim, Großwinternheim), ist erloschen. Berühmtheit erlangte Hans Michael Elias von Obentraut, ein Reitergeneral im Dreißigjährigen Krieg, der 1574 als Sohn des kurfürstlichen Amtsmanns Johann Bartel von Obentraut auf der Stromburg im Hunsrück geboren wurde, ein wegen seiner Kühnheit gefürchteter General wurde und am 25.10.1625 in Seelze starb (Totenschild in der Marktkirche SS. Jac. et Georgii Hannover). Aus ihm wurde der symbolische "Deutsche Michel", auch wenn wir uns heute eine ganz andere Erscheinung darunter vorstellen. Und das war der Neffe dieses Deutschordensbaumeisters, denn das war der ältere Bruder von Johann Barthel von Obentraut, der als kurpfälzischer Rat und Amtmann auf der Stromburg amtierte und selber ein Hofgut im unweit gelegenen Heddesheim im Guldenbachtal besaß. Diese Verwandtschaft führte vermutlich zu dem Aufenthalt Christophs in Simmern, wo der Tod ihn ereilte, denn nur durch ein überraschendes Eintreten des Todes wäre zu erklären, daß er in einer damals längst evangelisch gewordenen Kirche bestattet wurde. Das letzte bekannte Familienmitglied war Franz Albrecht von Obentraut, der 1725 zum Oberstkommandanten des 6. Königlich Bayerischen Infanterie-Regiments ernannt wurde. Nichts mit diesen von Obentraut zu tun haben übrigens die böhmischen Ritter von Obentraut, denn diese wurden von dem am 12.10.1795 in Neugedein von anonymen Eltern geborenen und 1855 in den Ritterstand erhobenen Maximilian Obentraut begründet.

Die Ahnenprobe besteht aus insgesamt vier nicht namentlich zugeordneten Wappenschilden. Heraldisch oben rechts begegnet uns erneut das Obentraut-Wappen für den Vater und den Großvater väterlicherseits, in Silber drei rote Pfähle unter einem mit drei goldenen Lilien belegten blauen Schildhaupt, die zugehörige Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein beiderseits wie der Schild bezeichneter Flug. Gegenüber befindet sich das Wappen der Faust von Stromberg für die Mutter und den Großvater mütterlicherseits, golden-rot geschacht, im ersten Feld ein schwarzer Stern; die hier nicht verwendete Helmzier wäre zu rot-goldenen Decken ein roter Turnierhut, in dessen Hermelinstulp zwei golden-rot geteilte Fähnchen stecken und der oben mit einem schwarzen Stern besetzt ist. Die in die Ecken des Zentralfeldes eingepaßten Schilde werden durch ein unterlegtes Rollwerk-Schlitzband miteinander verbunden, welches das Hauptwappen im Oval umgibt. Die seitlichen Pilaster tragen Fruchtgehänge und Medaillons mit Köpfen als Zierat. Auffallend ist die große gestalterische Nähe zum Epitaph des Conrad von Igstatt gen. Hatzstein, das nur ein Jahr später entstand.

Heraldisch rechts unten sehen wir den Schild für die Familie von Hohenstein für die Großmutter väterlicherseits, in Silber ein rotes Schildchen, oben rechts begleitet von einer schwarzen Rose mit goldenem Butzen (eine Variante aus der großen mittelrheinischen Wappengruppe mit dem Schildchen); die hier nicht verwendete Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken eine rote Spitzmütze mit silbernem Stulp, oben mit einer hahnenfederbesteckten schwarzen Kugel besteckt (Varianten bekannt). Die Familie stammt aus dem Rheingau, die Stammburg ist die katzenelnbogensche Burg Hohenstein bei Langenschwalbach. Mit Philipp von Hohenstein starb die Familie 1586 aus. Wie so viele andere katzenelnbogensche Burgmannen zeigt auch ihr Wappen in Silber ein rotes Schildchen, variiert durch ein Beizeichen. Und zuletzt sehen wir gegenüber, also heraldisch links unten, den Schild der Familie von Hoheneck für die Großmutter mütterlicherseits, in Rot ein silberner Pfahl, beiderseits begleitet von aufrechten goldenen Schindeln; die nicht verwendete Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein wachsender, roter, vorne mit einem silbernen, von aufrechten goldenen Schindeln begleiteten Pfahl belegter Brackenrumpf.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@49.9849144,7.523126,20z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@49.9849144,7.523126,81m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Gemeindeverbund Simmern: https://www.hunsrueck-evangelisch.de/ - Simmern: https://www.hunsrueck-evangelisch.de/kirchorte/simmern/

Stephanskirche Simmern auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanskirche_(Simmern)

Webseite der Stadt Simmern: https://www.simmern.de/kultur-tourismus/freizeit-und/gaestefuehrungen/auf-entdeckertour-durch-die-stephanskirche-1

Stephanskirche Simmern: https://www.kirchweg-am-simmerbach.de/kirchen-kapellen/evangelische-stephanskirche-simmern-hunsrueck/

Webseite des Hunsrück-Museums zur Stephanskirche: https://www.hunsrueck-museum.de/stadtrundgang-simmern/stephanskirche/

Die Inschriften der evangelischen Stephanskirche in Simmern,

bearbeitet von Susanne Kern, Serie Inschriften

Mittelrhein-Hunsrück 12, hrsg. von der Akademie der

Wissenschaften und der Literatur, Mainz, und dem Institut für

Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e. V., Mainz

2008

Veröffentlichung der Innenaufnahmen aus der Stephanskirche in

Absprache mit Pfarrerin Frau Dr. Christina Risch, ein herzliches

Dankeschön für die wohlwollende Erlaubnis vom 16.7.2025

Deutsche Inschriften Bd. 79, Rhein-Hunsrück-Kreis II, Nr. 91

(Eberhard J. Nikitsch), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di079mz12k0009108 - https://www.inschriften.net/rhein-hunsrueck-kreis-ii/inschrift/nr/di079-0091.html

von Obentraut: https://www.bavarikon.de/object/bav:HKO-ADB-00000000SFZ72652

von Obentraut im Projekt "Ingelheimer Geschichte": http://www.ingelheimer-geschichte.de/index.php?id=883, von Joachim Gerhard, und http://www.ingelheimer-geschichte.de/index.php?id=588, von Joachim Gerhard und Hartmut Geißler

Deutscher Michel: Deutsche Inschriften Bd. 36, Stadt Hannover,

Nr. 292† (Sabine Wehking), in: www.inschriften.net,

urn:nbn:de:0238-di036g006k0029203 - https://www.inschriften.net/hannover/inschrift/nr/di036-0292.html

Felix Hauptmann (1856-1934), Zehn mittelrheinische Wappengruppen,

Jahrbuch der Heraldischen Gesellschaft "Adler" in Wien

1900, 10, S. 1–43, http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2008/10203/ und http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2008/10203/pdf/E001616955.pdf

![]()

Stephanskirche: Orgelempore, Konsolen und Totenschild - Stephanskirche: Alberta von der Pfalz zu Simmern - Stephanskirche: Ursula von Stockheim - Stephanskirche: Conrad von Igstatt gen. Hattstein - Stephanskirche: Johannes Castelhun - Stephanskirche: Nikolaus Nastätter - Stephanskirche: Johann Stephan Rhodler - Stephanskirche: Hieronymus Rhodler - Stephanskirche: Margaretha Deung

Ortsregister - Namensregister - Regional-Index

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2025

Impressum