![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 3210

Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis)

![]()

Die Basilika St. Aegidius im Stadtteil Mittelheim

Drei Siedlungskerne bilden das heutige Oestrich-Winkel, denn zwischen den namengebenden Stadtteilen liegt noch ein dritter Stadtteil, Mittelheim - nomen est omen. Das war ein durchaus bedeutender alter Siedlungskern, denn hier endete ein alter Fernweg an der Rheinfähre, die zur Kaiserpfalz Ingelheim übersetzte. 1292 wurde Mittelheim erstmals erwähnt, seine Geschichte reicht aber wesentlich weiter zurück, denn schon vor 1129 wurde hier ein Kloster gegründet. Der Stifter war ein Wulverich aus Winkel, ein Ministeriale im Dienst der Mainzer Erzbischöfe. Das dem heiligen Ägidius geweihte, auf dem eigenen Grund und Boden errichtete Kloster war wohl zunächst mit Augustinerchorfrauen besetzt. Die erste Kirche war vermutlich Wulverichs Eigenkirche, eine einschiffige ottonische Kapelle, deren Fundamente 1938 ausgegraben werden konnten. Im ersten Drittel des 12. Jh. (zwischen 1118 und 1131) begann man mit dem Bau einer erheblich größeren, dreischiffigen Kirche. Die romanische Pfeilerbasilika, eine der ältesten Kirchen des Rheingaus, war zunächst ohne Turm, und die Seitenschiffe waren kürzer als das Hauptschiff. 1141 nahm man vom Mainzer Erzbischof Adalbert wegen Zuchtlosigkeit aus Eberbach vertriebene Regularkanoniker auf (in Eberbach zogen die Zisterzienser ein) und wurde ein Augustiner-Chorherren- und Chorfrauenkloster, ein Doppelkloster. 1145 zogen die Chorherren in das Gottestal bei Winkel um, 1213 folgten die Chorfrauen auch in das Gottesthal. Noch in der ersten Hälfte des 13. Jh. spaltete sich der Frauen-Konvent zu Gottestal: Der größte Teil blieb in Gottestal und wechselte zum Zisterzienserorden, die Minderheit der Ordensfrauen blieb beim Augustiner-Orden und kehrte zurück nach St. Ägidius in Mittelheim, nachdem ihnen Erzbischof Christian Il. genehmigt hatte, die alten Klosteranlagen wieder in Betrieb zu setzen. Dort erneuerte man die Klosterkirche. An das südliche Seitenschiff wurde eine Sakristei angebaut. Das nördliche Seitenschiff wurde verlängert, was aber nicht vollendet wurde. Beide Querhausarme wurden verlängert, und im südlichen Arm wurde eine Nonnenempore eingebaut. Im Osten schließt die Kirche mit drei Apsiden ab. Doch bereits um 1263 ereilte das Chorfrauenstift das Schicksal: Nach dem Verbot der Aufnahme neuer Mitglieder durch den Mainzer Erzbischof Gerhard I. starb es einfach aus. Die Aegidienkirche wurde Pfarrkirche der Gemeinde Mittelheim; sie stand ab 1284 unter dem Patronat des Klosters Gottestal. 1353 etablierte man dann eine eigene Pfarrei St. Aegidius mit eigenem Pfarrer. Der Erzbischof von Mainz verpflichtete 1448 das Kloster Gottestal und das Stift St. Viktor bei Mainz, die Basilika in Mittelheim zu erhalten. Eine Barockisierung der Ausstattung erfolgte 1699-1720 durch das Stift St. Viktor und die Familie von Greiffenclau zu Vollraths. Erst bei den Umbaumaßnahmen 1903, 1938 und 1952 erhielt die Kirche durch weitere Umbauten ihre heutige Gestalt, wobei die Wiederherstellung des romanischen Zustandes und der mittelalterlichen Schlichtheit angestrebt wurde. Trotz dieser Umbauten hat sich hat der romanische Bau mit nur geringen Veränderungen erhalten, während vom 1810 säkularisierten Kloster Gottestal nur noch ein alter Torbogen und das einstige Pfortenhaus existieren, denn der größte Teil der Bausubstanz steckt mittlerweile in Zweitverwendung in den örtlichen Bürgerhäusern.

|

|

1.

Grabplatte für Margaretha von Oberstein

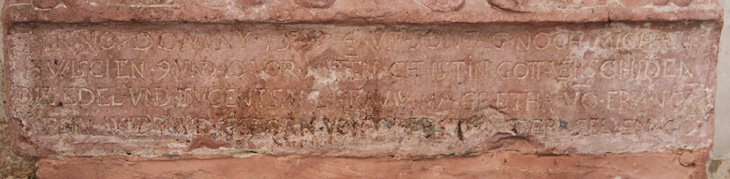

In der Kirche St. Aegidius im

Stadtteil Mittelheim befinden sich zwei historische Grabplatten,

die rechts und links des Westeingangs an der Mauer aufgestellt

sind. Hier soll die linke, also diejenige an der Südhälfte der

Westwand, vorgestellt werden. Das Material ist roter Sandstein.

Die Verstorbene ist als Relief in frontaler Darstellung in eine

flache Rundbogennische eingepaßt. Se trägt ein bodenlanges

Gewand mit Puffärmeln und hat die Hände zum Gebet vor der Brust

zusammengelegt. Die Rückwand der Nische ist mit detailreicher

Ornamentik in Kassetten belegt; das angedeutete Gesims unter dem

Bogenansatz deutet perspektivisch Tiefe an. Die seitlichen

Wandvorlagen sind mit manieristischer Ornamentik belegt. Die

Inschrift im abgesetzten Sockelbereich lautet: "ANNO DOMINY

1574 (A)VFF SON(N)TAG NOCH MICHAELIS / ZWISCHEN 9 VND 10 VOR

MITTE(R)NACHT IST IN GOTT VERSCHI(E)DEN / DIE EDEL(E) VND

TVGENTSAME FRAVW MARGRETHA VO(N) FRANC(KEN)/STEIN WIDTWE

GEBOR(E)N(E) VON OBERSTEIN DER(EN) SE(E)LLEN GOT(T GNADE)".

Der Michaelistag ist der 29.9., und im Jahr 1574 fiel dieser auf

einen Donnerstag. Der Sonntag nach Michaelis ist damit der

2.10.1574.

In den vier Ecken der Grabplatte sind insgesamt vier Wappen einer Ahnenprobe angebracht. Alle vier sind Margaretha von Oberstein zuzurechnen, keines verweist auf ihren vor ihr verstorbenen Ehemann, das war Gottfried von Franckenstein (1512-1567), der Sohn von Hans von Franckenstein (1492-1558) und Irmela von Cleen (1494-1533). Ihr gemeinsamer Sohn war Johann V. von Franckenstein (1537-), welcher Hildegard Nagel von Dirmstein heiratete. Es gab übrigens wesentlich später noch einmal eine Verbindung zwischen den Familien Franckenstein und Oberstein, Johann Daniel von Franckenstein (1615-1677) aus der Sachsenhausener Linie, kurmainzischer Oberamtmann in Amorbach, Buches und Walldürn, heiratete um 1650 Maria Margaretha von Oberstein. Hier geht es aber um die erstgenannte Verbindung, und die Verstorbene war 7 Jahre im in der Inschrift erwähnten Witwenstand.

|

|

Margarethe von Oberstein (-2.10.1574) war die Tochter des Gundheimer Burgherren Johann Seifrid von Oberstein (1490-19.9.1556) und dessen Ehefrau Margaretha Wilch von Alzey (1500-2.3.1563). Entsprechend zeigt der Schild heraldisch rechts oben das einwärts gewendete Wappen der Herren von Oberstein ("OBRSTEIN"), in Silber ein golden gekrönter roter Löwe (Oberwappen: zu rot-silbernen Decken ein roter, golden gekrönter Löwenrumpf wachsend zwischen zwei silbernen Federstößen), und der Schild gegenüber trägt das Wappenbild der Wilche von Alzey ("WILLICH"), in Blau eine schräggestellte Laute, begleitet von hier sechs (2:2:2) goldenen Lilien (Oberwappen: zu blau-silbernen Decken eine wachsende blau gewandete Mohrin, in jeder Hand eine Pfauenfeder).

|

|

Die Großeltern väterlicherseits waren Jeremias von Oberstein (-1507) und Dorothea von Erlenbach; die Großeltern mütterlicherseits waren Philipp Wilch von Alzey und Helene von Ehrenberg. Entsprechend zeigt der Schild heraldisch rechts unten das einwärts gewendete und stark verwitterte Wappen der von Erlenbach ("(E)RLE(N)BACH", einzelne Buchstaben abgewittert), in rotem Feld eine silberne, golden bewehrte Gans (Oberwappen: zu rot-silbernen Decken der silberne, golden bewehrte Kopf und Hals einer Gans zwischen einem roten Flug). Es ist ein seit dem 15. Jh. erwähntes Geschlecht, das seinen Stammsitz in Erlenbach nördlich von Frankfurt hatte (heute aufgeteilt zwischen Bad Homburg und Frankfurt). Cave - es gibt noch zwei andere Familien des Namens im Nassauischen, die aber andere Wappen führen. Die Familie ist 1507 mit Dieter von Erlenbach erloschen. Der Schild gegenüber trägt das Wappenbild der Herren von Ehrenberg ("ERNBERG", der dritte Buchstabe eine Ligatur aus H und N), in Silber ein roter Adlerflügel, die Saxen nach oben gekehrt, rechts in einen golden geschnäbelten Vogelkopf auslaufend, der Flügel belegt mit einer goldenen Mondsichel (Oberwappen: zu rot-silbernen Decken ein Schaft, oben mit einem Pfauenstoß besteckt, zwischen zwei abgekehrten goldenen Stiefeln)

Die für die Wappenausstattung nicht mehr relevanten Urgroßeltern waren Siegfried von Oberstein und Barbara Winter von Alzey, Johann von Erlenbach und Margaretha Merz von Cruftel, Johann Conrad Wilch von Alzey und Guta von Lewenstein sowie Philipp von Ehrenberg und Gertrud Horneck von Hornberg.

2.

Grabplatte für Rosina von Oberstein

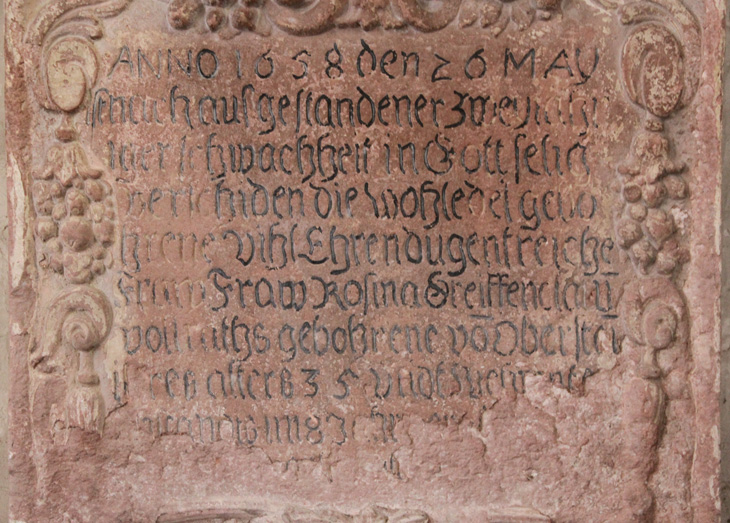

In diesem Abschnitt wird die

rechte Grabplatte, also diejenige an der Nordhälfte der

Westwand, vorgestellt. Auch diese besteht aus rotem Sandstein,

weist aber im Bereich der Wappen noch umfangreiche Reste einer

Farbfassung auf. Die Platte ist gegliedert in einen oberen

Wappenbereich und einen unteren Inschriftenbereich, wobei

letzterer von einem Memento mori mit Sanduhr und Totenschädel

begleitet wird. Die im unteren Bereich stark verwitterte

Inschrift lautet, soweit noch zu entziffern: "ANNO 1658

den 26. MAY / ist nach ausgestandener zweyiähr/iger schwachheit

in Gott selig / verschiden die wohledel gebo/hrene vihl

Ehrendugentreiche / Fraw Fraw Rosina Greiffenclaw / vollraths

gebohrene vo(n) Oberstei(n) / ihres alters 35 undt .... / .... im

8 Jahr .... / ....." - die letzten zweieinhalb Zeilen sind

durch aufsteigende Feuchtigkeit zu stark verwittert.

In der Mitte der Wappenzone befindet sich ein Ehewappen, beide Wappen sind als Vollwappen ausgeführt. Heraldisch rechts sehen wir das Wappen der von Greiffenclau zu Vollraths ("Greiffenclau"), geviert, Feld 1 und 4: Greiffenclau-Vollraths, silbern-blau geteilt, darüber ein goldenes Glevenrad, Feld 2 und 3: Herrschaft Ippelbrunn (Eppelborn), in Schwarz ein silberner Schräglinksbalken. Die Helmzier ist eine goldene Greifenklaue mit silbern-blauer Befiederung; die Helmdecken sind entweder gespalten, rechts blau-silbern, links schwarz-silbern, oder gänzlich blau-silbern. Das Kleinod von Ippelbrunn taucht nicht auf. Heraldisch links befindet sich das Wappen der Herren von Oberstein ("Oberstein"), in Silber ein golden gekrönter roter Löwe, auf dem Helm mit rot-silbernen Decken ein roter, golden gekrönter Löwenrumpf wachsend zwischen zwei silbernen Federstößen.

|

|

Rosina von Oberstein hatte Georg Philipp Freiherr von Greiffenclau zu Vollraths (20.8.1620-6.7.1689) geheiratet, den Sohn von Heinrich Freiherr von Greiffenclau zu Vollraths (30.10.1577-29.5.1638), kurmainzischer Geheimrat, 1605 Oberamtmann zu Bischofsheim an der Tauber, Orb, Hausen und Alzenau, später zu Steinheim, 1630 Vicedom im Rheingau, und dessen Ehefrau, Anna Maria Gräfin zu Eltz (1575-27.1.1640). Die Großeltern des Ehemannes waren Dietrich von Greiffenclau zu Vollraths (17.10.1549-28.7.1614), Vicedom im Rheingau, und seine Frau, Apollonia von Reiffenberg (1553-11.7.1601), sowie Kaspar Graf zu Eltz (-20.1.1619), zunächst Domherr zu Trier, resignierte, dann kurmainzischer Rat, Hofrichter und Großhofmeister, Amtmann, und dessen Frau, Ursula von Kerpen (-1602). Dies nur zur Vollständigkeit, für die Wappen auf der Grabplatte sind diese Vorfahren irrelevant.

Die Ahnenprobe der Ehefrau umfaßt insgesamt acht namentlich zugeordnete Wappenschilde, die an den beiden Seiten der Wappenzone in zwei Viererspalten aufgereiht sind. Rosina von Oberstein (1623-26.5.1658) war die Tochter von Georg Rudolph von Oberstein und Maria Barbara Vogt von Hunolstein. Entsprechend bilden die beiden obersten Wappenschilde die Wappen der Herren von Oberstein ("Oberstein"), in Silber ein golden gekrönter roter Löwe, hier gewendet, und der Vogt von Hunolstein ("Hunnolstein"), je nach Linie in Silber (für die jüngere Linie) oder in Gold (ältere Linie) zwei rote Balken, begleitet von 12 (5:4:3) roten Schindeln (Oberwappen: zu rot-silbernen Decken ein barhäuptiger Mohrenrumpf (Gruber) bzw. Hunnenrumpf (Siebmacher) oder einfach ein bärtiger Mannesrumpf ohne Arme in wie der Schild bez. Gewand, Haar und Bart schwarz; abweichende Kleinode sind je nach Linie und Quelle bekannt), ab. Hier ist dieser Schild zwar mit silberner Feldfarbe versehen, das kann jedoch in keiner Weise als verläßlich angesehen werden, weil zwei andere Schilde in dieser Reihe ebenfalls Silber haben, wo eindeutig Gold erwartet wird.

|

|

Rosinas Großeltern waren väterlicherseits Rudolph von Oberstein und seine Frau Rosina Schliederer von Lachen (1544-1615, Grabplatte in der Liebfrauenkirche Worms), sowie mütterlicherseits Johann Schweikard Vogt von Hunolstein (1560-1629) und Barbara von Warsberg (1568-1635). Deshalb sehen wir in der zweiten Reihe an neu hinzugekommenen Wappen dasjenige der Schliederer von Lachen ("Schliderer / von lachen"), in Schwarz ein silberner Schrägrechtsbalken, belegt mit drei roten Kugeln (Oberwappen: zu schwarz-silbernen Decken auf einem schwarzen, silbern gestulpten niedrigen Hut zwei goldene Steinbockshörner), hier gewendet, und dasjenige der von Warsberg ("warsberg"), in Schwarz ein gekrönter silberner Löwe (Oberwappen: zu schwarz-silbernen Decken ein silberner, gekrönter Löwe sitzend zwischen einem schwarzen Flug).

Rosinas Urgroßeltern waren väterlicherseits der Gundheimer Burgherr Johann Seifrid von Oberstein (1490-19.9.1556) und seine Frau, Margaretha Wilch von Alzey (1500-2.3.1563), die wir bereits von der anderen Grabplatte in dieser Kirche kennen. Entsprechend folgt auf der Schwertseite an dritter Position das einwärts gewendete Wappen der Wilch von Alzey ("wilch von / Altzen"), in Blau eine schräggestellte Laute, begleitet von hier sechs (2:2:2) goldenen Lilien (Oberwappen: zu blau-silbernen Decken eine wachsende blau gewandete Mohrin, in jeder Hand eine Pfauenfeder). Die beiden anderen Urgroßeltern väterlicherseits waren Paul Schliederer von Lachen, der zuerst in Deidesheim lebte, und der im Dienste des Speyerer Bischofs stand und der zweimal verheiratet war, erst mit Barbara von Sternenfels (hier nicht relevant), später mit Anna von Venningen. Und deren Wappen sehen wir auf der Schwertseite an vierter und letzter Position ("Venningen"), in Silber zwei rote, schräggekreuzte Lilienstäbe oder Glevenstäbe (Oberwappen: zu rot-silbernen Decken eine silberne Bischofsmütze, mit den schräggekreuzten zwei roten Lilienstäben belegt, oben mit schwarzen Hahnenfedern besteckt).

|

|

Rosinas Urgroßeltern waren mütterlicherseits Johann Vogt von Hunolstein und seine Frau, Elisabeth von Hagen zur Motten, sowie Johann von Warsberg und seine Frau, Ursula von Schwarzenberg. Deshalb sehen wir auf der Spindelseite an dritter Position das Wappen der von Hagen zur Motten ("Hagen"), in Gold (hier falsch silbern) ein roter Balken, oben von neun (5:4), unten von sechs (3:2:1) roten Schindeln begleitet (Oberwappen: zu rot-goldenen Decken ein goldener Flug, jeweils belegt mit einem roten Balken, jeweils oben von neun (5:4), unten von sechs (3:2:1) roten Schindeln begleitet).An vierter und letzter Position auf der Spindelseite sehen wir das Wappen der Herren von Schwarzenberg ("Schwartz / enburg"), in Gold (hier falsch silbern) zwei schwarze Balken (Oberwappen: nach Gruber zu schwarz-goldenen Decken ein wachsender silberner Schwan mit roten Flügeln, bei anderen Linien weitere Kleinode bekannt).

3.

spätgotischer Taufstein

Weiterhin ist in dieser Kirche

der vorzüglich erhaltene und qualitätvolle spätgotische

Taufstein von heraldischem Interesse, ca. 1490 entstanden. Er ist

1,07 m hoch und hat 1,00 m Durchmesser oben, von Ecke zu Ecke

gemessen. Das Becken selbst hat einen Durchmesser von 68 cm und

eine Tiefe von 36 cm. Der Taufstein besteht aus gelblich-grauem

Sandstein und steht im südlichen Querhaus. Er ist achteckig und

weist sowohl am Sockel als auch an der bauchigen Kuppa ringsum

Maßwerk aus zwei sich überschneidenden S-Kurven auf, die oben

und unten symmetrisch einen Dreipaß einschließen; jeweils zwei

dieser Elemente bilden eine Polygonfläche. Anders ausgedrückt:

Jeweils vier Spitzbögen bilden eine Fläche, zwei aufrechte und

zwei gestürzte, und sie berühren sich paarweise an ihren

Spitzen, und sie enden unten in hängenden Lilien. Dieser Typus

wird daher Lilien-Maßwerk-Typ genannt; ein ganz ähnlicher

Vertreter stand in der Mainzer Kirche St. Christoph (jetzt im

Dom- und Diözesanmuseum). Oben schließt die Kuppa mit einem

kräftigen Gesims aus Schräge, Kehle und Rundstab ab. Auch der

obere Teil des Schaftes wird von genau so einem Gesims umzogen.

Früher war der Stein einmal farbig gefaßt; blaue und rote

Farbreste sind zu erkennen.

|

|

Nur eine einzige Fläche an der Schauseite ist anders gestaltet, da fehlen die beiden oberen mittleren Hälften der S-Kurven und sind durch einen Wappenschild der Stifter ersetzt. Dort ist eine Variante des Wappens der Herren von Fürstenberg zu sehen. Sie führten üblicherweise in Gold einen schwarzen Balken, von drei roten, blau oder silbern gekrönten Leopardenköpfen (= hersehenden Löwenköpfen, Löwenmasken) begleitet, Kleinod nach dem Holzhausen-Epitaph von 1553 ein Flug, nach dem Frankfurter Wappenbuch der Gesellschaft Alten-Limpurg ist es zu rot-goldenen Decken ein roter, silbern gekrönter Leopardenkopf (eine Löwenmaske), aus der Krone hervorkommend ein silberner Flug. Hier ist der Balken im Schild noch zusätzlich mit einem Stern belegt.

Diese zur Sippe Salmann gehörende mainzische Familie, die auch dem Frankfurter Patriziat angehörte, im Stadtteil Mittelheim reich begütert. Durch entsprechende Ankäufe schaffte es die Familie aus dem städtischen Patriziat in den landsässigen Niederadel. In Mittelheim gibt es in der Rathausstraße 12 (früher Backhausgasse) das sogenannte Burghaus. Das war ein früherer Herrensitz im Osten der Basilika, wo sich früher vermutlich eine ottonische Turmburg befand. Dieses war einst Besitz der Familie von Fürstenberg, ging aber nach mehrfachem Besitzerwechsel im 17. Jh. an die von Greiffenclau zu Vollraths. Von der ursprünglichen Bausubstanz ist seit dem vollständigen Abbruch der Reste im Jahr 1870 und anschließendem Totalumbau kaum noch etwas vorhanden. Und selbst das Ergebnis dieses Umbaus ist 1929 ausgebrannt und wieder instandgesetzt worden. In dem Anwesen war eine Hauskapelle im Erker, deren Gewölbe einen Wappenschlußstein der Familie Fürstenberg trägt. Ganz in der Nähe kann ein weiteres Wappen der Familie als Spolie an der Johannisberger Kirche gefunden werden. Weiterhin taucht dieses Wappen in einer Handschrift im Staatsarchiv Darmstadt auf, in welcher die Wappen der 1332 von den Zünften aus Mainz vertriebenen Patriziergeschlechtern aufgeführt sind (HS 207, 5, Nr. 122). Das Phänomen, daß die Mainzer Zünfte Patrizierfamilien zum Auswandern trieben, wiederholte sich im Jahre 1411 als die Gensfleisch, die Salmann, die zum Jungen, die Humbrecht, die Fürstenberg und die Wallertheim auswanderten, von denen nur einige zurückkehrten, und erneut im Jahre 1421. In Mainz gab/gibt es zudem mehrere historische Grabsteine, auf denen das Familienwappen der von Fürstenberg überliefert ist.

Die Familie gelangte im 15. Jh. durch Kauf in den Besitz von Anteilen der Burg Frauenstein bei Wiesbaden. Peter Fürstenberger (-1508) aus Mainz heiratete in erster Ehe Guda von Hynsperg (-1475), und dadurch wurde er 1474 in die Patriziergesellschaft Alten-Limpurg in Frankfurt aufgenommen. Besagter Peter Fürstenberger hatte mit seiner zweiten Ehefrau, Margaretha (auch: Greda) Steffan den Sohn Philipp Fürstenberger (1479-18.9.1540), ein hochgebildeter Protagonist der Reformation in Frankfurt, Ratsherr und Mittelpunkt des städtischen Humanistenkreises. Nachdem die Familie von Fürstenberg in Frankfurt erlosch, fiel die Burg Frauenstein an Kurmainz zurück.

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@50.0005578,8.0153337,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@50.0004654,8.0153575,72m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

St. Aegidius in Mittelheim, ein Bericht von Sabine Fladung vom

13.9.2020: https://www.rheingau.de/aktuelles/details/13751

St. Aegidius in Mittelheim: https://de.wikipedia.org/wiki/St._%C3%84gidius_(Mittelheim)

Basilika St. Aegidius: https://rheingau.net/mittelheim/basilika-in-mittelheim.html

Otto Böcher: Die Entwicklung des Löwentaufsteins in der

hessischen und rheinfränkischen Gotik, in: Der Wormsgau, 5.

Band, 1961, S. 31-84 und Anhang mit Fotos der beschriebenen

Löwentaufsteine, hier: S. 45 - https://https://www.worms.de/neu-de-wAssets/docs/bildung-bieten/Stadtarchiv/Wormsgau/Der-Wormsgau-5-1961-1962/Nr.3_bd.5WG_-5.-Band.pdf

Burg Mittelheim: https://www.alleburgen.de/bd.php?id=14312

Michael Matthäus: Philipp Fürstenberger, in: Frankfurter

Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/2319

Stadtteil Mittelheim (Oestrich-Winkel). In: KuLaDig,

Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/P-CU-20091103-0003

Pfarrei Mittelheim: https://mittelheim.bistumlimburg.de/ - Kirche St. Aegidius: https://mittelheim.bistumlimburg.de/kirche - Pfarrteam: https://peterundpaul-rheingau.de/

Dagmar Söder: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland,

Kulturdenkmäler in Hessen, Rheingau-Taunus-Kreis I.2., Altkreis

Rheingau, hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Theiss

Verlag, 2014, ISBN: 978-3-8062-29875, S. 798-799, 807-809

![]()

Ortsregister - Namensregister - Regional-Index

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright / Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter 2025

Impressum